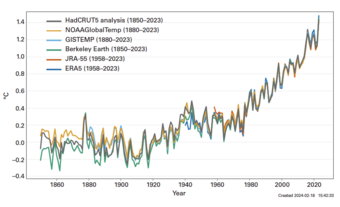

Die Krefelder Wählerschaft hat am 14. September entschieden. Jetzt überlegen die gewählten Vertreter, wie sie den Auftrag der Wähler am besten umsetzen. Es könnte Koalitionen geben. Klimaschutz ist unverändert wichtig, um die stete Verschlechterung der Lebensbedingung auf diesem Planeten aufzuhalten, wie man fast täglich in den Nachrichten lesen kann und die Wissenschaft belegt (siehe Blog 65). Damit es nicht an konkreten Ideen mangelt: Hier sechs Krefelder Projekte, die im Laufe der Legislaturperiode umgesetzt werden könnten. Es gibt noch viel mehr zu tun. Dazu ist manches in den bestehenden Klimaschutzplänen der Stadt festgelegt. Mit diesen stehen die hiesigen Vorschläge nicht in Konflikt. Aber ich denke einige „große“ Leuchtturmprojekte könnten zusätzlich motivierend sein – für politische Vorkämpfer und auch für die Bürger. (Die meisten sind übrigens für die Stadt kaum budgetrelevant).

Projekt 1) Wärmeplan Krefeld beschließen: Die Fachleute der Stadt Krefeld, der SWK, der NGN und des Beratungsbüros Drees&Sommer arbeiten seit zwei Jahren intensiv daran. Die Wärmeplanung ist schon weit gediehen. Im Umfeld der Wahlen wurde es ruhiger. Aber hinter den Kulissen schreitet die wichtige Grundlagenarbeit fort. Eine solide Entscheidungsbasis ist geschaffen. Es wird jetzt noch abzuwarten sein, welche Rahmenbedingungen die neue Bundesregierung setzt. Dann kann die Wärmeplanung für Krefeld beschlossen werden. Dies ist wichtig, denn viele Akteure stehen in den Startlöchern, in die Energiewende zu investieren (Hausbesitzer und Wohnungsgesellschaften mit Heizungstausch und Sanierung, SWK/NGN mit Netzausbau und Fernwärmeplanung etc., Anbieter mit Investitionsplanungen, .....). Auch wenn die Wärmeplanung nicht rechtlich verbindlich ist, ist sie doch für viele Akteure eine bedeutsame Entscheidungsgrundlage. Zudem muss sie nach jetziger Gesetzeslage ohnehin bis zum 30. Juni 2026 verabschiedet werden. Jeder Monat früher spart CO2-Emissionen.

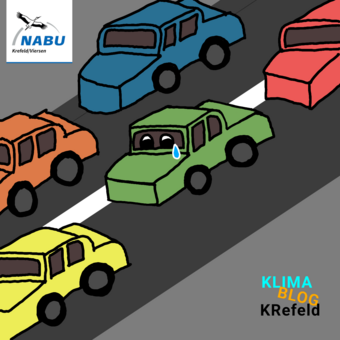

Projekt 2) 19 Windkraftanlagen auf den Weg bringen: Windkraft ist das „Arbeitspferd der Energiewende“ (siehe Blog 41). Sie bläst auch nachts, wenn die Sonne nicht auf die Solaranlagen auf den Dächern scheint. Zudem brauchen Windkraftanlagen weniger Fläche als Freiflächensolaranlagen, stören die Landwirtschaft kaum. Sie fördern lokale Wertschöpfung und Energieunabhängigkeit. Über die gesetzliche Kommunalbeteiligung würden die Anlagen sogar viele hunderttausend Euro für kommunale Projektefreisetzen. 19 Standorte in Krefeld wurden in den im Klimaausschuss vorgestellten Untersuchungen für besonders prüfungsbedürftig erachtet. Für möglichst viele sollten kurzfristig Investitionszusagen und Bauanträge auf den Weg gebracht werden. Dafür braucht es für die Investoren vor allem auch verbindliche Perspektiven der Politik.

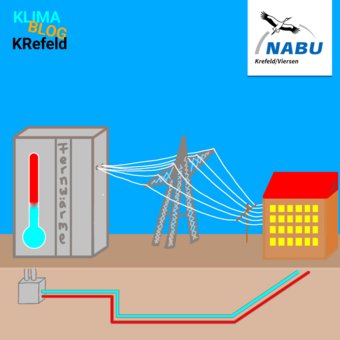

Projekt 3) Geothermales Fernwärmenetz Hüls Zentrum: Die Wärmeversorgung von Hüls Zentrum ist nicht leicht. Die verdichtete Bebauung spricht für ein Fernwärmenetz, die Anbindung an das vorhandene Netz ist aber schwierig. Auf Wasserstoff zu hoffen ist ein gefährliches und teures Glücksspiel. Da trifft es sich gut, dass der Geologische Dienst bei der Probebohrung am alten Stadthaus Anfang 2025 für Geothermie gut geeignete Kalkschichten gefunden hat. Diese Schichten „verkippen“ Richtung Hüls in die Tiefe, was deutlich mehr Wärme bedeutet. In 2000 m Tiefe sollten es 70 Grad sein. Das wäre hervorragend für Fernwärme. Zusätzlich testet der Geologische Dienst derzeit in Kempen die Eignung des Untergrundes für Wärmespeicherung (siehe Blog 57). Ideale Voraussetzungen also für ein emissionsfreies lokales Fernwärmenetz! Das Gebiet soll im Rahmen der Wärmeplanung als Prüfgebiet näher untersucht werden. Dies sollte intensiv gefördert werden. Eine lokale Seismik wäre nötig. Die gegenseitige Blockierung von Erkundungsberechtigtem und SWK sollte überwunden werden.

Projekt 4) Unterstützungsportfolio für Sanierung, Heizungstausch und lokale Netze: Wer sein Haus energetisch sanieren will, läuft derzeit von Pontius nach Pilatus. Viele trauen sich gar nicht anzufangen. Die Planung und Koordination lokaler Wärme- oder Kältenetze, die sich in vielen Bereichen lohnen würde, ist noch schwieriger. Was gebraucht wird, ist ein Netzwerk aus Beratern, Koordinatoren, Finanzinstituten und Anbietern, welches niedrigschwellig „individuelle Komplettpakete“ entwickeln hilft. Viele Städte machen Schritte in diese Richtung („One-Stop-Shops“, Sparkassenkooperationen etc.), von denen man lernen kann. Akteure wie Stadtverwaltung, SWK, Berater, Verbände wie „Haus und Grund“, Sparkassen, Installateure können solch ein Konzept gemeinsam entwickeln. Die Politik sollte dies auf den Weg bringen und unterstützen.

Projekt 5) Abwasserwärmeprojekte Krefeld: Mit dem Abwasser fließt derzeit warmes Wasser in den Rhein. Die Wärme könnte genutzt werden. Die SWK haben dazu schon die Möglichkeit einer Großwärmepumpe im Zu- oder Ablauf des Klärwerkes untersucht. Eine zweite Möglichkeit ist die Nutzung der Wärme in lokalen Hauptsammlern für die Fernwärme oder lokale Netze. Dazu hat die KBK schon Überlegungen angestellt. Für die Umsetzung könnte Rückenwind aus der Politik helfen.

Projekt 6) Umsetzung der Radwegeplanung Krefeld: Das ist eigentlich ein „alter Hut“ und als Rahmenplan am 6. Mai 2025 im Rat beschlossen. Es kommt aber schwer voran. Einzelmaßnahmen müssen beschlossen werden, Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen werden. Da ist politischer Nachdruck gefragt. Über den Nutzen der Radverkehrsförderung für Aufenthaltsqualität, Gesundheit und Klima sind sich doch eigentlich alle einig.

In verstreuten Blogs werde ich in den nächsten Wochen einzelne Projekte noch detaillierter unter die Lupe nehmen.

Es würde mich freuen, wenn diese Aufstellung dazu motivieren könnte, Energiewendeprojekte trotz knapper Kassen (obwohl wir doch langfristig dadurch sparen!) und scheinbar nachlassender Priorität in der öffentlichen Wahrnehmung weiter voranzutreiben. Immerhin halten in Umfragen unverändert über die Hälfte der Befragten Klimaschutz für sehr wichtig. Vielleicht verlassen sich inzwischen zu viele darauf, dass das Bewusstsein dafür auch bei allen Entscheidungsträgern angekommen ist und die Umsetzung auf dem Weg ist. In Krefeld sind wir dafür eigentlich in einer sehr guten Position. Wir dürfen nur nicht erlahmen!

Nur eine Woche nachdem ich Blog 66 zur Stilllegung von Gasnetzen online gestellt hatte, erschien am 11.09.2025 in der Zeitschrift „Zeitung für Kommunale Wirtschaft“ ein Interview mit den Geschäftsführern der Netzgesellschaft Niederrhein mbH (NGN), Herrn Christof Epe und Herrn Hans-Werner Leenen, zum gleichen Thema: https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/gasnetz-waermewende-regulierung-stadtwerke-bundesnetzagentur - vermutlich zugangsbeschränkt. Da es wichtige Stimmen aus Krefeld sind, die noch viele weitere interessante Gesichtspunkte aufwerfen, versuche ich hier eine Zusammenfassung der wesentlichen Gedanken.

Worum geht es in dem Interview?

Anlass für das Interview ist die unzureichende Rechtslage der Gasnetzstilllegung. In Blog 65 hatte ich sehr allgemein erwähnt, dass es zwar kleinere Anpassungen der Rahmengesetzgebungen gegeben hätte, dass aber noch Details zu regeln seien. Herr Epe und Herr Leenen formulieren dies sehr viel deutlicher: Die Rechtslage reiche für eine geordnete, wirtschaftliche und soziale Stilllegung nicht aus!!!

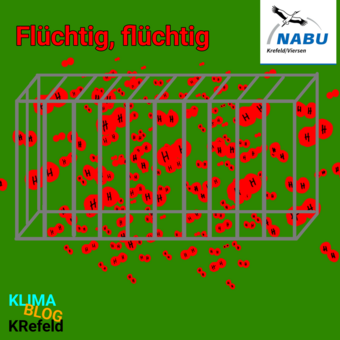

Die Ausgangslage wird dazu in Interview und Blog vergleichbar formuliert: Durch Umstieg von Kunden auf andere Energieträger werden die Benutzer des Gasnetzes ausgedünnt. Wenn aber das ganze Netz erhalten werden muss, werde dies für den Rest der Nutzer immer teurer. Nach jetziger Rechtslage könne der Netzbetreiber bei der weiteren Entwicklung nur zusehen. Aufgrund der Anschlusspflicht könne er keinen Kunden von sich aus vom Netz nehmen – auch nicht mit Vorlaufzeit – und damit keinen Einfluss auf das Fortschreiten der Stilllegung nehmen. Man könne nicht stadtteilscharf reagieren und Teilnetze stilllegen. Man müsste das ganze Netz erhalten und damit unnötige und teure Doppelstrukturen schaffen. Und es gibt noch weitere widersprüchliche Regelungen: Die Gesetzeslage erfordere z.B. auch, dass laut Methanemissionsverordnung auch weiterhin Gasspürer ausgebildet und eingestellt werden müssten, um durch Berentung ausscheidende KollegInnen zu ersetzen. Das sei wirtschaftlich ebenfalls nicht sinnvoll.

Konkrete Beispiele werden erläutert

So gebe es in Krefeld Bereiche, in denen noch ältere Gasleitungen aus verschraubtem Stahl lägen, die einen erhöhten Betriebsaufwand erforderten. Es wäre wirtschaftlich sinnvoll, diese zuerst stillzulegen. In Villengebieten lägen oft modernere Netze. Dort wohnen aber tendenziell finanzstärkere Menschen, die leichter auf andere Energieträger umsteigen können; sie können damit auf Preissteigerungen reagieren. Dies leitet über zu der wichtigen sozialen Frage, dass sich gerade in den Bereichen, wo technisch-wirtschaftlich eine Stilllegung des Netzes prioritär wäre, eher Menschen wohnen, die sich den Umstieg auf eine Wärmepumpe weniger leisten können. Sie leiden dann besonders unter Preisanstiegen durch Ausdünnung. Hinzu kommen die Fernwärme-Vorranggebiete, bei denen man sicherlich ebenfalls frühzeitig Teilbereiche des Gasnetzes stilllegen sollte, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Schließlich erwähnt Herr Leenen auch noch Kunden, die jetzt oder in Zukunft Biogas beziehen wollen. Mit Fortbestehen der Anschlusspflicht könnten sie das an jedem Ort erzwingen und damit auch die Aufrechterhaltung eventuell völlig unwirtschaftlicher Teilnetze.

Wie kann es weitergehen?

Herr Epe sieht drei Möglichkeiten: „Die erste Option ist eher dirigistisch. Hier würde der Gesetzgeber klare Regeln setzen, was in welcher Zeit wo zu passieren hat.“ Die zweite Option wird favorisiert: Hier erhielte der Netzbetreiber vom Gesetzgeber die Möglichkeit, einen klaren Plan mit Stilllegungszielen für jeden Stadtteil zu erarbeiten. Die dritte Möglichkeit sei ein Fortbestand der vagen Regeln. Damit könnte der Kunde weiter entscheiden. Dies aber wäre mit Sicherheit „für alle Beteiligten die teuerste“ Variante.

Sollte der Gesetzgeber dem Netzbetreiber die Möglichkeit zur intelligenten Steuerung geben, so könnten – auf der Basis der bereits begonnenen Wärmeplanung – detaillierte Stilllegungspläne erarbeitet werden, wie dies Winterthur in der Schweiz gemacht hat (siehe Blog 66). Dann könnte man in technisch und wirtschaftlich sinnvollen Teilnetzbereichen die Bürger gezielt ansprechen, bezüglich Alternativen beraten und evtl. sogar Preisanreize zum Umstieg setzen. Ultimativ kann in Einzelfällen auch ein Abschalten von Gasanschlüssen zum Tag X in den Raum gestellt werden. Unmissverständlich machen Herr Epe und Herr Leenen aber klar, dass die Netzsicherheit in allen Bereichen bis zur kompletten Abschaltung eines Teilnetzes oberstes Gebot ist.

Für alle Varianten wäre es wichtig, dass bald eine gesetzliche Grundlage geschaffen würde, damit eine ausreichende Vorlaufzeit für Planung, Beratung und zur Umsetzung bleibt. (Aus meiner Sicht gehört dazu auch eine rasche Verabschiedung der Wärmplanung durch den Stadtrat). Die Bürger müssen sich auf die Entwicklungen einstellen können. Akzeptanz entsteht, wenn überzeugend vermittelt werden kann, dass ein geordneter Gas-Ausstieg für alle Betroffenen das Beste ist.

Krefeld verfügt über ein gut ausgebautes Gasnetz von 1062 km Länge. Ab 2045 soll aber Erdgas bundesweit nicht mehr für Heizzwecke verwendet werden. Das ergibt sich aus dem Klimaschutzgesetz (KSG) in Verbindung mit dem Gebäude-Energie-Gesetz (GEG). Es kann sein, dass kleinere Abschnitte des Gasnetzes für andere Gase (Wasserstoff, Kohlendioxid etc.) weiterverwendet werden können oder eine ganz andere Weiternutzung erfahren (beispielsweise als Leerrohre für digitale Leitungen). Im großen Ganzen aber wird das Gasnetz nicht mehr gebraucht und muss stillgelegt werden. Es kommt erschwerend hinzu, dass der Betrieb des Netzes schon vor 2045 von immer weniger Nutzern bezahlt werden muss, da die Leute nach und nach zu Fernwärme, Wärmepumpen und anderen emissionsarmen Wärmequellen wechseln. Damit verteuert sich Gas noch zusätzlich, was, zusammen mit dem schrittweise ansteigenden CO2-Preis, für Viele immer weniger bezahlbar sein wird und den Ausstieg noch beschleunigt.

Gibt gesetzliche Rahmenbedingungen für eine Stilllegung?

Der Betrieb und auch die Stilllegung von Gasanschlüssen oder ganzen Gasnetzen wird in einer Fülle von Gesetzen, Verordnungen und Arbeitsblättern geregelt. Diese im Detail darzustellen ist hier nicht der Ort. Nur einige Schlaglichter: Die Politik hat sich natürlich über das Problem des Gasausstieges in letzter Zeit auch schon Gedanken gemacht (https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/G/green-paper-transformation-gas-wasserstoff-verteilernetze.pdf?__blob=publicationFile&v=4 ) und zum Teil schon gesetzliche Grundlagen angepasst, über das schon erwähnte Nutzungsverbot für Heizungen ab 2045 hinaus. So gibt es zum Beispiel verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für die Gasnetzbetreiber, damit diese nicht auf ihren Investitionskosten sitzen bleiben und gleichzeitig die fortbestehenden Betriebskosten gleichmäßiger auf die abnehmenden Netznutzer verteilt werden (KANU 2.0; https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240925_KANU.html ). Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) besteht auch noch eine Anschlusspflicht für Gaskunden. Allerdings erlischt diese Pflicht, wenn das Netz stillgelegt wird. Wie man allerdings dahin kommt, bedarf noch gesetzlicher Regelung (mehr dazu in Blog 67).

Einzelne Bürger können ihre Leitung jederzeit stilllegen – gegen Geld

Der einzelne Bürger kann schon immer jederzeit „aussteigen“. Wenn man z.B. eine Wärmpumpe eingebaut hat und die Gasleitung nicht mehr benötigt, kann man sich entscheiden, ob die NGN die Leitung nur im Haus verschließen soll oder sie jenseits der Grundstücksgrenze vom Gesamtnetz abtrennen soll. Es kann auch die komplette Entfernung der Leitungen auf dem Grundstück verlangt werden. Eine Rechnung erhält man in jedem Fall. Wenn lediglich Abbau der Messeinrichtungen und ein Verschluss der Leitung an der Straßegewünscht wird, werden 3570 Euro fällig (Preisblatt der NGN: https://cdn.swk.de/assets/download/Preisblatt_Netzanschluss_gueltig%20ab%2015%2010%202024.pdf ). Kompletter Rückbau wird individuell kalkuliert und ist deutlich teurer. Entscheidet man sich allerdings, die Leitung im Haus liegen zu lassen, werden jährliche Zahlungen für die Dichtigkeitsmessung des lokalen Netzes fällig (64,26 Euro). Erst wenn der ganze Straßenzug gasfrei ist, ein Hauptregler geschlossen werden kann und damit die Leitung gasfrei wird, fallen diese Gebühren weg.

Aber ein ganzes Netz abschalten? Mannheim preschte vor...

... und bekam viel Ärger. Am 8. November 2024 kündigten die Mannheimer Stadtwerke (MVV) relativ plötzlich an, das Gasnetz bis 2035 stillzulegen. Sie begründeten dies mit Klimaschutzaspekten und steigendem CO2-Preis. Das sorgte für große Verunsicherung. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet („Mannheim gibt Gas“). 56.000 Haushalte waren betroffen. Viele fühlten sich „getäuscht“, da sie noch kurz zuvor Gasheizungen eingebaut hätten (hätten sie mal Blog 29 gelesen!). Der Gemeinderat und umliegende Kommunen schalteten sich bremsend ein. Schließlich bezeichneten die MVV 2035 als „Zielkorridor“. Obwohl schon andere Städte entsprechende Ankündigungen gemacht hatten, wurde auch bundesweit viel über Mannheim diskutiert.

Winterthur in der Schweiz war geschickter

Voraus ging ein Bürgerentscheid, dass die Stadt bis 2040 das Ziel „netto Null Treibhausgasemissionen“ erreichen sollte. Am 1. September 2022 verbot das kantonale Energiegesetz den Ersatz von Gasheizungen. Die Entscheidung, das Gasnetz stillzulegen, war Teil des kommunalen Energieplanes. Da man nicht passiv warten wollte, bis nur noch einzelne Kunden im Netz hingen, wurde ein klarer Zeitplan für den Ausstiegerarbeitet. 2030 sollten die Gebiete mit Fernwärmeversorgung vom Netz getrennt werden. Bis 2040 auch die anderen Gebiete. Stadt und Energieversorger haben die betroffenen Haushalte schriftlich informiert. So habe man frühzeitig auf Bedenken reagieren können und aktiv andere Heizsysteme anbieten können. Erst wenn ein ganzer Straßenzug umgestiegen sei, habe man die Leitung außer Betrieb genommen. Dennoch gab es auch in Winterthur Probleme. Bürger fühlten sich trotzdem überrascht. Die Umstiegskosten machten Sorgen. In manchen Gebieten gab es erschwerende Grundwasserschutzauflagen. Die Stadt suchte Lösungen. Es gab sogar Restwertentschädigungen für Gasheizungen (5 Prozent des Anschaffungswertes pro verbleibendem Nutzungsjahr).

Wie wird sich Krefeld verhalten?

Auch in Krefeld wird das Netz in absehbarer Zeit stillgelegt werden müssen. Wie gesagt, könnten einzelne Leitungen vielleicht für Wasserstoff zur Versorgung von Industriebetrieben genutzt werden oder sogar CO2 von Emittenten eingesammelt und zum „Recycling“ geleitet werden. Der überwiegende Teil aber wird nicht mehr gebraucht und im Betrieb auch viel zu teuer je näher 2045 rückt, da immer weniger Nutzer vorhanden sind, die sich die Betriebskosten teilen müssen. Es ist zu vermuten, dass die Stadtwerke sich schon intensiv Gedanken machen, wie dieser Prozess begleitet und moderiert werden kann. Wichtig ist, dass die Politik endlich den „Kommunalen Wärmeplan“ verabschiedet, mit dessen Erstellung Krefeld mustergültig früh begonnen hat. Wegen der anstehenden Kommunalwahlen verzögert sich aber der Ratsbeschluss. Es ist zu hoffen, dass der neu konstituierte Stadtrat den Plan rasch verabschiedet, damit jeder planen kann: Die Bürger müssen wissen, welche Heizungsform in ihrem Viertel verfügbar sein wird (z.B. Fernwärme?). Erst dann können sie alle gegebenen Möglichkeiten abwägen. Entsprechend können Stadt und Stadtwerke erst dann die Bürger über die Zukunft von Gas in ihrem Viertel informieren und Pläne für Alternativen und einen geordneten Ausstieg machen. Wie Winterthur zeigt: Eine gute Vorbereitung und maximale Kommunikation sind sehr wichtig, um Konflikte zu minimieren.

Werbeblock zur Kommunalwahl 2025 (Für eventuelle Interessenten an den Wahlprogrammen habe ich diesen “Werbeblock” nach der Wahl nicht gelöscht): Am 14. September wird der Stadtrat neu gewählt. Bitte gehen Sie wählen! Jede Stimme zählt – gerade im kommunalen Parlament! Der NABU ist strikt überparteilich und wird dazu keine konkreten Empfehlungen abgeben. Ich stelle Ihnen hier aber die Links zu den im Internet einsehbaren Parteiprogrammen (in der Reihenfolge ihrer derzeitigen Repräsentation im Stadtrat) zur Verfügung, damit Sie sich selbst ein Bild machen können, welche Parteien dem Klimaschutz das aus Ihrer Sicht richtige Gewicht im Rahmen der vielen kommunalen Aufgaben geben. Wie wichtig er aus meiner Sicht ist, habe ich ja in Blog 65 (und in vielen anderen zuvor) versucht zu begründen.

CDU Krefeld: https://www.cdu-krefeld.de/app/uploads/2023/06/CDU-Wahlprogramm_2020-2025.pdf

SPD Krefeld: https://www.spd-krefeld.de/wp-content/uploads/sites/1875/2025/08/WK-K23-LY3-Wahlprogramm-DRUCK.pdf

Bündnis 90/Grüne Krefeld: https://www.gruene-krefeld.de/wp-content/uploads/2025/07/Wahlprogramm_Krefeld_2025.pdf

Die FDP hat für 2025 kein umfassendes Wahlprogramm erstellt. Wohl gibt es ein Papier für Krefeld-West: https://krefeld.freie-demokraten.de/sites/default/files/2025-05/Kommunalwahlprogramm%20Krefeld%20West%202025_final.pdf

Von der AFD gibt es ein Kurzwahlprogramm: https://afd-krefeld.de/aktuelles/2025/08/unser-kurzwahlprogramm-fuer-krefeld-am-14-09-afd-waehlen/

Die Linke Krefeld: https://www.die-linke-krefeld.de/fileadmin/kvkrefeld/Kommunalwahlen_2025/Dokumente/Kommunalwahlprogramm_Die_Linke_Krefeld_2025.pdf

Freie Wähler Krefeld: https://www.freie-waehler-krefeld.de/kommunalwahl-2025/grundsatzprogramm/

Liste für Umweltschutz, Klimagerechtigkeit und Soziale Gerechtigkeit (LUKS; Björna Althoff): Ein Wahlprogramm gibt Google nicht her – wohl Interviews und Zitate.

Ähnliches gilt für „Die Partei“ (Jan Hertzberg) sowie „Wir Krefeld“ (Salih Talusoglu).

Am 28. Mai 2025 ereignete sich im Lötschental im Kanton Wallis in der Schweiz eine Katastrophe: Vom kleinen Nesthorn (ca. 3.800 m hoch) stürzten mehrere Millionen Tonnen Felsmaterial auf den Birchgletscher. Der Gletscher brach zusammen. Eine gewaltige Schutt- und Eislawine ergoss sich in das Tal und verschüttete große Teile des Dorfes Blatten. Der Klimawandel spielte bei dem Unglück eine zentrale Rolle: Dauerfrostböden tauen weltweit und rutschen damit an steilen Hängen leichter ab; Gletscher tauen und werden ebenfalls instabil. Im Lötschental kam beides zusammen.

Zum Glück konnten sich alle Einwohner des Dorfes den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen (bis auf einen Schäfer, der sich oberhalb des Dorfes befand). Schon Tage zuvor hatten Geologen starke Bewegungen im Fels registriert und zu einer Evakuierung des Dorfes geraten. Diese erfolgte zehn Tag zuvor vom 17. Bis 19. Mai 2025. Es gab keine Proteste, die Bevölkerung folgte der Behördenanweisung rasch und diszipliniert. Offenbar war die Gefahr allen bewusst. Es wusste keiner, wann der Berg rutschen würde und wie stark. Aber die Möglichkeit einer Katastrophe war so groß, dass Abwarten für niemand eine Option war.

Ganz anders ist dies mit anderen klimabedingten Gefahren

Gerne hätte ich es bei meiner Kurzbeschreibung der Atlantischen Umwälzströmung (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC, in Teilen auch „Golfstrom“ genannt) in Blog 55 belassen, die noch recht vorläufige Aussagen zur Geschwindigkeit der Abschwächung dieser wichtigen Strömung machte (inzwischen habe ich schon einzelne warnende Studien ergänzt). Auch hätte ich gerne die Abfolge der vorausgesagten Kipp-Punkte aus Blog 43 (Erläuterung siehe dort) bei Steigerung der Durchschnittstemperatur der Welt um über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau so belassen, dass ein Zusammenbruch der AMOC noch unter „ferner liefen“ gelistet war. Leider machen neue Studien eine neue Bewertung notwendig. Ich habe gezögert, ob ich dies in einem neuen Blog darstellen sollte – auch weil ich die Erkenntnis gerne selbst verdrängen würde. Andererseits rettete Einsicht in die Zusammenhänge die Bürger von Blatten. Es ist also wichtig den Stand der Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen. Es sind eine ganze Reihe neuerer Studien. Ich werde die Kernerkenntnisse hier nur in aller Kürze auflisten:

Bedeutung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC): Sie transportiert Wärme mit einer Leistung von einem Petawatt (1015 Watt) von der Südhalbkugel nach Nordeuropa. Das ist etwa 50mal mehr Energie als die gesamte Menschheit verbraucht. Eine gigantische Klimamaschine. Sie garantierte damit in den zehn Jahrtausenden seit der letzten Kaltzeit eine große und einigermaßen stabile Klimazone, in der wir unsere landwirtschaftlich geprägte Kultur Schritt für Schritt entwickeln konnten - sowohl im Norden, den sie wärmt (die Nordhalbkugel ist dadurch ca. 1,4°C wärmer als die Südhalbkugel), als auch im Süden, den sie vor Überhitzung schützt. Und wir sind heute mehr denn je auf eine ertragreiche Landwirtschaft für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung angewiesen. 1987 stellte Wally Broeker anhand von Tiefseesedimenten und Bohrungen auf Grönland schon fest, dass sich das Klima im Laufe der Jahrtausende des Öfteren sprunghaft veränderte. Er vermutete Änderungen der AMOC als Ursache. Er meinte damals schon, dass wir mit unseren Treibhausgas-Emissionen „Russisch Roulette“ mit unserem Klima spielen. Das komplexe System, getrieben von einem austarierten Gleichgewicht aus feinen Unterschieden in Temperatur und Salzgehalt, gerät aus den Fugen. Neuere Forschung legt nahe, als würden die derzeitigen rechnerischen Klimamodelle einen zu stabilen Zustand der AMOC ermitteln, während reale Messungen in der Natur eine fortgeschrittene Instabilität nahelegen. Eine umfassende aktuelle Zusammenfassung der Zusammenhänge mit erklärenden Grafiken findet sich bei Rahmstorf: https://tos.org/oceanography/article/is-the-atlantic-overturning-circulation-approaching-a-tipping-point ).

Historische Klimaforschung: Interessant ist ein Rückblick auf das Eem-Zeitalter ca. 126.000 bis 115.000 Jahren vor heute. Es war die letzte Warmzeit vor der jetzigen Warmzeit, die vor ca. 10.000 Jahren begann. Dazwischen lag eine ca. 100.000jährige Kaltzeit mit überwiegend massiver Vereisung der Pole. Die Temperatur lag ca. ein Grad über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalterns (also der 10.000 stabilen Jahre bevor unser aktueller Temperaturanstieg begann). Das Meer stand etwa so hoch wie heute. Grönland und die Antarktis wiesen in etwa den gleichen Vereisungsgrad auf wie heute. Die Neanderthaler bevölkerten Europa. Vieles war ähnlich wie heute. Dann plötzlich stieg der Meeresspiegel innerhalb von 100 Jahren einige Meter an (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116303195 ), weil Grönland und die Westantarktis abzutauen begannen. Die dadurch hohe Frischwasserzufuhr beschleunigte das Tauen exponentiell und die AMOC versiegte, was zu einem Temperatursturz auf der Nordhemisphäre führte (https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.html ). Es folgte die 100.000jährige Kaltzeit mit Vereisung Nordeuropas. Heute ist die Temperatur bereits 1,5 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit – und das Tauen der Eisschilde hat erneut begonnen. Damals war vermutlich die Stellung der Erde zur Sonne entscheidend für das Überschreiten des AMOC-Kipp-Punktes. Heute sind es unsere Emissionen von Klimagasen.

Beschleunigte Erwärmung in den letzten Jahren: In einer sehr engagierten Arbeit analysieren Hansen et al., warum der Temperaturanstieg der Erde in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen hat (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00139157.2025.2434494 ). Sie beklagen, dass der Weltklimarat (IPCC) diesen neuerlichen Temperaturanstieg systematisch unterschätzt und äußern die Befürchtung, dass wir vermutlich schon jetzt die selbstverstärkenden Prozesse in Gang setzen, die im Eem-Zeitalter zum Ende der Warmzeit geführt haben – inklusive Abbruch der AMOC innerhalb von 50-150 Jahren. Diese Zeitschätzung unterstützen auch andere Wissenschaftler (z.B. Ditlevsen und Ditlevsen 2023 https://www.nature.com/articles/s41467-023-39810-w , van Westen 2024 www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk1189 , Zhu et al. 2023 https://www.nature.com/articles/s41467-023-36288-4 , Li et al. 2025 https://www.nature.com/articles/s43247-025-02589-3 , Drijfhout et. al 2025 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/adfa3b ).

Meeresströmungsveränderungen auch in anderen Bereichen: Noch beunruhigender als die Erkenntnisse zu AMOC sind neuere Studien zum Südpol, ein Bereich, der bisher weniger beachtet wurde, da das Meereseis dort bis 2016 eher noch etwas zuzunehmen schien. Seither aber geht es rascher zurück als das Meereis im Norden. Sprunghafte Veränderungen von Meereisausdehnung, Meeresströmung und Ökosystem kündigen sich an. Ein Abrutschen eines Großteiles des Westantarktischen Eispanzers steht bevor (mit Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern). In einer neueren Arbeit ist dies kurz aber umfassend und relativ verständlich zusammengefasst. Nur eine umgehende Klimastabilisierung zwischen plus 1,5° und 2° könne die krisenhaften Veränderungen noch begrenzen (Original zugangsbeschränkt: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09349-5, Zusammenfassung: https://www.antarctica.gov.au/news/2025/new-study-confirms-abrupt-changes-underway-in-antarctica/ ). Auch aus anderen Meeresbereichen werden neuartige Strömungsveränderungen berichtet: Aktuell blieb die sonst regelmäßige saisonale nährstoffreiche aufsteigende Strömung im Golf von Panama aus – mit entsprechenden Folgen für die Fischerei (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512056122 ). Die Ozeane scheinen ihre stabilisierendes Verhalten der letzten 10.000 Jahre grundlegend zu ändern.

Was passiert, wenn die AMOC versiegt: Eine grundsätzliche Umverteilung des Klimas auf dem Globus träte ein. Erste Zeichen sind schon erkennbar („Kälteblob“ über dem Nordatlantik). Beginnend noch in diesem Jahrhundert sänken die Temperaturen hoch im Norden, verbunden mit starkem Meeresspiegelanstieg. Ein Eispanzer würde sich vom Nordpol Richtung Süden ausbreiten (und damit den Meerespiegel über hunderte Jahre wieder senken). Er war „kürzlich“, während der letzten Eiszeit, sogar bis Krefeld gekommen (der Hülser Berg ist als Endmoränenrest Zeugnis davon). Auf der Südhalbkugel würde die Durchschnittstemperatur mehrere Grad steigen. Weite Gebiete würden hitzebedingt unbewohnbar (https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2023-06/klimawandel-erderwaermung-klima-daten-hitze-unbewohnbar ), die Regenwälder würden versteppen und ihre Funktion im Wasserkreislauf verlieren. Landwirtschaftlich bearbeitbare Gebiete würden Mangelware. Wie schon in Blog 55 gesagt: Dazwischen gibt es dann eine sehr „ungemütliche“ Zone mit starken Wetterextremen aufgrund des extrem gestiegenen Temperaturgradienten (über 4°C Differenz zwischen Nord- und Südeuropa), in der wir Mitteleuropäer – zusammen mit Millionen von Klimaflüchtlingen - versuchen zu überleben. Über Jahrhunderte würde es vermutlich auf der ganzen Erde wieder kälter, da die sich im Norden ausbreitenden Eismassen die Sonneneinstrahlung zunehmend reflektieren und die Erde wieder auskühlen würde. Ob es dann für die Überlebenden wieder „gemütlicher“ wird?

Wo sind denn nun die Parallelen zum Lötschental?

Die Gemeinsamkeit ist, dass Fachleute sagen, dass eine Katastrophe droht und raten, Maßnahmen zu ergreifen. Der Unterschied ist, dass die Zusammenhänge unübersichtlicher sind, die Katastrophe ferner in der Zukunft liegt und sie weniger konkret vorstellbar ist. Es gibt zudem mehr Unsicherheiten. Fachleute geben das zu. Sie meinen aber übereinstimmend, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unverändert fortgesetzte Emission von Klimagasen zu großen Problemen führen wird, inzwischen so groß ist, dass es fahrlässig wäre, auf weitere Beweise zu warten (siehe Rahmstorf – Link oben; auch die OECD https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/12/climate-tipping-points_9994de90/abc5a69e-en.pdf ). Bis wir sichere Beweise hätten, wäre es definitiv zu spät zu handeln. Der Prozess wäre nicht mehr umkehrbar. Der Schaden wäre gigantisch. Zudem betonen alle Experten, dass „halbes Handeln“ die sprunghaften Klimaumschwünge nicht verhindern wird – so wie es im Lötschental nicht gereicht hätte, nur am Wochenende das Dorf zu verlassen. Man musste schon die unbequeme Flucht komplett antreten. Zum Glück war das ja allen Einwohnern von Blatten sofort klar. Den Bewohnern der Erde ist die AMOC-Problematik leider nicht klar.

Es gibt ja auch Steilvorlagen für „Verdränger“

Zum einen sind dies ernste und sorgfältig erstellt wissenschaftliche Arbeiten, die zu anderen Detailergebnissen kommen. So wird z.B. wiederholt die Geschwindigkeit der Abschwächung der AMOC diskutiert (z.B.https://www.researchgate.net/publication/389358421_Continued_Atlantic_overturning_circulation_even_under_climate_extremes; ). Verschiedene Computermodelle kommen zudem zu verschiedenen Ergebnissen – z.T. sogar die gleichen Modelle bei mehrfachen Durchläufen (https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/36/18/JCLI-D-22-0536.1.xml ). Missverständnisse treten auch durch die Wortwahl auf: Wenn Arbeiten eine Arbeit titelt, dass AMOC nicht so bald “zusammenbricht”, im Text aber eine deutliche Abschwächung bestätigt, fühlen sich die “Klimaskeptiker” bestätigt; der reale Prozesse aber ist der Gleiche.

Es gibt aber auch politische Tendenzen, die immer konkretere Grundlagenforschung insgesamt in Frage zu stellen (vor allem bei populistischen Parteien). So gab z.B. das Energieministerium der USA im Juli 2025 eine 140seitige Stellungnahme heraus, die die Gefahren des Klimawandels stark herunterspielt. (https://www.energy.gov/sites/default/files/2025-07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_July_2025.pdf ).

Medien stimmen ein: In Deutschland z.B. „entlarvt“ DIE WELT „umstrittene Katastrophenprognose“ (https://www.welt.de/wissenschaft/plus68abf4168c33b226bcae6cdd/Klimawandel-Der-Skandal-um-die-umstrittene-Klimastudie.html , http://guggenberger.me/2025/08/30/klimastudie-aus-potsdam-wie-fragwuerdige-prognosen-politik-und-wirtschaft-in-die-irre-fuehrten/ ). Sie erklärt eine Veröffentlichung mit drastischen Worten als wissenschaftlich falsch und sogar von politischen Verstrickungen manipuliert. Sie erweckt den Anschein, als ob damit auch alle anderen weltweiten Klimastudien und die politischen Konsequenzen zweifelhaft seien (dabei geht es in der kritisierten Studie “nur” um Abschätzung von ökonomische Folgen, nicht um physikalische Ursachen des Klimawandels). Will man sich eine Meinung bilden, muss man alle Artikel (sowohl die Originale als auch die Diffamierenden) schon sehr genau lesen. Das ist mühsam. Verdränger und Leugner entscheiden sich daraufhin gerne zu warten, bis sie die Lawine mit eigenen Augen rollen sehen. Leider ist es dann zu spät zu laufen. Und es wundert, dass die realen Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände, Gletscherschmelze, Meeresspiegelanstieg etc. noch nicht überzeugend genug sind.

Klimaschutz tritt in der Wahrnehmung als Problem zurück

Die USA führen - gegen alle Evidenz in ihrem Land - eine komplette Wende durch, leugnen Klimawandelfolgen und schaffen Klimapolitik ab. Viele Länder bessern ihre unzureichenden Klimaziele nicht nach (momentan nehmen wir global Kurs auf 2,7°C Temperaturanstieg). Großbanken verabschieden sich reihenweise von Neutralitätsversprechen. Die bei der Klimakonferenz 2024 in Baku beschlossene Verdreifachung der Erneuerbaren Energien bis 2030 wird einfach nicht umgesetzt. Die EU schwächt ihre Klimarhetorik und manche Maßnahmen ab, viele Firmen ebenfalls. Bundeskanzler Merz spricht ständig negativ über Elemente der Energiewende, statt zu motivieren. Wirtschaftsministerin Reiche betont lieber die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit (als wäre das ein Gegensatz zu Nachhaltigkeit) und will schon gemachte Fortschritte der Energiewende wieder zurückdrehen.

Auch in Krefeld fehlt Klimaschutz bei der Kommunalwahl 2025 fast völlig

Krefeld, einst „Solarhauptstadt“ und früh auf dem Weg der Energiewende, NRW-weit „vorbildlich“ bei der Wärmplanung, hüllt sich sich zunehmend in Schweigen. Die wenigsten Parteien räumen Klimaneutralitätsprogrammen oder Energiewendezielen eine nennenswerte Rolle in ihren Wahlprogrammen für die Kommunalwahl 2025 ein. Eine große Partei erwähnt sie nicht einmal und spekuliert in der Presse (WZ 26.7.2025), dass es ja im Klimabereich einsparbare Stellen gäbe.

Katastrophengerede hilft nicht? Positiv geht auch!

Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, da ich schon wieder auf Gefahren hinweise. Studien sagen, dass das nicht motiviert. Aber das Schicksal des Lötschentals zeigt, dass Wissen Leben retten kann! Aber ich sage es gerne nochmal von der positiven Seite: Wenn wir jetzt in Deutschland massiv in Überlandleitungen und Speicher investieren (was bereits erfolgreich begonnen ist, nur weitergeführt werden muss) und gleichzeitig die regenerative Energieerzeugung weiter ausbauen, werden wir in wenigen Jahren preiswerte und unerschöpfliche eigene Energie haben!!! Der sinnvolle Weg führt nach vorn. (Mitten im steilsten Anstieg stehen bleiben, weil es anstrengend ist, ist bei einer Bergtour das Schlechteste, was man tun kann). Deutschlands Städte sollten die Energiewende beschleunigen. Die Pläne liegen allenthalben vor. Sie sind in Gefahr, zerredet zu werden. Wenn aber alle motiviert mitziehen, geht es leichter. Industrie und Energieversorger haben das verstanden.

In Krefeld gehört dazu eine rasche Verabschiedung der Wärmeplanung, intensive Unterstützung der Bürger bei der Umsetzung, rasche „Vergrünung“ der Fernwärme, weiterer Ausbau von Solar- und Windenergie, Fortsetzung der Verkehrswende. Das kostet viel Geld; aber wenn wir fertig sind, sparen wir auch und wir haben für Jahrzehnte preiswerte und sichere Energie. Es kostet langfristig viel mehr, wenn wir zu wenig tun. Und erst recht kann jeder Einzelne etwas tun. Es geht darum, möglichst viel Emissionen möglichst schnell einzusparen. Wenn Sie fünf Minuten nachdenken, fallen Ihnen bestimmt mindestens zehn Möglichkeiten ein, wo sie lieber heute als morgen zur Emissionsminderung beitragen können (haben z.B. schon alle Ihre Lampen LED-Birnen?….). Es lohnt sich, auf begründete Warnungen zu hören. Fragen Sie die Bürger von Blatten im Lötschental!

Immer häufiger liest man von der „Krise des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)“. Aktuell (16.6.2025) titelte auch die Rheinische Post für Krefeld: „Warum der Nahverkehr ein Sorgenkind ist“. Anlass war die Jahresbilanz 2024 der SWK: Zwar historisch zweithöchster Gesamtgewinn aber ein Minus von 42 Millionen Euro bei SWK mobil. Die Landesregierung NRW sieht zwar auch das Problem: 2022 stellte das Land dem unter gestiegenen (Energie-)kosten leidenden ÖPNV 200 Mio. Euro zur Verfügung (https://www.umwelt.nrw.de/minister-krischer-wir-wollen-den-oepnv-krisenfest-machen ). Angesichts eines Minus von 42 Millionen allein in Krefeld ist das leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Besonders mittelgroße Städte wie Krefeld haben zu kämpfen

Mittelgroße Städte befinden sich in einer strukturellen Mittellage: Sie haben zu viel Verkehr für ländliche Lösungen aber zu wenig Nachfrage und Ressourcen, um Großstadt-Angebote möglich zu machen. Hohe Energie- und vor allem Personalkosten (Akzentuiert durch die kürzlichen Lohn- und Gehaltsabschlüsse sowie den leergefegten Arbeitsmarkt) steigern die Ausgaben (der Corona-Einbruch tat ein Übriges), während die Einnahmen kaum gesteigert werden können, da Menschen dann bei hohen Preisen lieber auf den Individualverkehr umsteigen und in mittelgroßen Städten trotzdem gut vorankommen. Stehende Autos stören zudem auch nicht so stark wie in Großstädten, so dass es anteilig mehr Autobesitzer und genug Parkplätze gibt. Ohnehin kostet ein guter ÖPNV in mittelgroßen Städten mehr pro Fahrgast. Und so nützlich das Deutschlandticket als Anreiz ist, es verbessert die finanzielle Klemme der Anbieter nicht. Auch die „klassische“ Quersubventionierung des ÖPNV mit Einnahmen aus der Energiebereitstellung wird rechtlich schwieriger und gerät aktuell in Konkurrenz zu den hohen Ausgaben, die auch für die Energiewende notwendig sind.

Was kann man tun?

Es ist ein Teufelskreis: Eine Reduzierung des Angebotes, um die Kosten zu senken, macht den ÖPNV (noch) unattraktiver, was den Prozess nur beschleunigt. Eine Erhöhung der Beförderungspreise macht ihn ebenfalls unattraktiv und zudem unsozial. Was sind die möglichen Schlussfolgerungen?

1) Busse und Bahnen komplett einstellen

Die Klimaneutralität des Verkehrs könnte man auch komplett durch Individualverkehr (Elektroautos, Radverkehr, Fußgänger) erreichen. Busse und Bahnen fielen in den meisten Bereichen weg. Große Städte könnten, wegen der hohen Fahrgastzahlen, einen wirtschaftlichen ÖPNV vermutlich noch am ehesten gewährleisten. Es träfe vor allem die kleineren Städte und die ländlichen Räume, die ohnehin mobilitätsmäßig benachteiligt sind. Besonders getroffen wären die sozial Schwachen, die sich kein Auto leisten können oder gesundheitlich nicht fahren können und dann meist auch nicht auf das Fahrrad umsteigen können. Und was ist mit SchülerInnen? Noch mehr „Elterntaxis“ vor den Schulen? In Krefeld wären ca. 30-40.000 Menschen betroffen. Zudem würden die Städte noch mehr unter den Folgen des Autoverkehrs leiden: Unfallgefahr, mindere Aufenthaltsqualität, Mehrkosten für Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur, Stress und Lärm (auch bei Elektroautos). Die Versöhnung von Auto, Rad und Fußgänger im Straßenraum würde durch höhere Autozahlen noch schwerer fallen. Zudem ist das ÖPNV-Angebot rechtlich verankert als Teil der „Daseinsvorsorge“ (§8 PBefG, https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__8.html und ÖPNVG NRW, v.a. §2 Abs. 3, https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=3913&aufgehoben=N ).

2) Den ÖPNV aus externen Quellen finanzieren

Zunächst wäre nach Bund und Land zu rufen. Das Land ist zwar für die allgemeinen Pläne verantwortlich, nicht aber für die Finanzierung im Einzelnen. Diese bleibt meist an den Kommunen hängen. Wie ganz oben erwähnt, gibt es durchaus Finanzierungen durch Bund und Land, die aber nicht reichen – besonders für mittelgroße Städte. Da wird es in Zukunft noch politischen Diskussionsbedarf geben.

Alternativ gibt es weltweit diverse Modelle, den ÖPNV aus anderen Quellen zu finanzieren. So verwendet Wien die Einnahmen aus Parkgebühren zweckgebunden. Andere Städte erheben eine zweckgebundene City-Maut (Oslo, Singapur, Mailand u.a.), was in Deutschland aber derzeit rechtlich ausscheidet. In der Regel handelt es sich auch um Großstädte. Krefeld hat wenig Möglichkeiten bzw. würde das Defizit nur von einer in die andere Tasche umverteilen. Ob ein „Bürgerticket“ bzw. „Mobilitätspass“ (alle Bürger zahlen einen monatlichen Beitrag und nutzen dann kostenlos) wie in Hassfurt (Bayern), Templin oder aufgrund verschiedener Modellversuche in der „Mobilitätsstrategie 2030“ von Baden-Württemberg angeregt (Seite 64, https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/Broschueren_Publikationen/Broschüre_ÖPNV-Strategie_2030.pdf ) durchsetzbar wäre, wäre zu diskutieren. Jobtickets gehen in die Richtung. Eine zweckgebundene Grundsteuererhöhung in Haltestellennähe würde wohl definitiv die Machbarkeit sprengen.

3) Attraktivitätssteigerungen

Viele Städte (z.B. Wien im „Wien-Plan 2035“, https://www.wien.gv.at/pdf/ma18/wien-plan.pdf ) versuchen, den ÖPNV gezielt attraktiver zu machen. Bei großen Städten mag dies mit angemessenem Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich sein. Bei mittelgroßen Städten mit üblicherweise ausreichend breiten Straßen, vielen Parkplätzen und kurzen Fahrzeiten arbeitet man bergauf. Sicher gibt es zahlreiche Defizite, die zu verbessern wären, es würde zur Rettung nicht reichen. Eine reine zeitliche Angebotsverbesserung ändert z.B. wenig, wenn die räumliche Erreichbarkeit dünn ist. So führt eine Einführung des 10-Minuten-Taktes zu Millionen Mehrkosten (gerade wegen der Personalkosten) aber nur wenigen hundert zusätzlichen Fahrgästen. Eine Verdichtung des Netzes ist noch teurer. Bus- und Bahnfahren hat zudem in kleineren Städten gegenüber Großstädten immer noch ein Imageproblem. Relativ zum Auto konkurrenzfähig würde der ÖPNV nur eingebettet in eine sehr grundsätzliche Umgestaltung der innerstädtischen Mobilität (mit unpopulären Maßnahmen wie intensiver Verkehrsbeschränkung, aggressiver Parkraumbewirschaftung etc.). Das aber weckt die Sorge, Kunden und Besucher nur in andere Städte zu vertreiben. In studentisch geprägten Städten wie Tübingen oder Jena (Vorzeigestadt für ÖPNV im Osten) überwiegt anscheinend die Akzeptanz (und die Kundschaft). Das Konzept „KrefeldKlimaNeutral 2035“ versucht hier einen Mittelweg, der aber allein nicht ausreichen wird. Es zielt allerdings auch weniger auf Rettung des ÖPNV als auf Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität.

4) Durch moderne Technik die Kosten senken

Dazu gibt es viele Ideen. Einige Beispiele: „On-Demand-Verkehr“ (z.B. bedarfsgesteuerte Kleinbusse, überregionale Beispiele ioki der DB, Via, Clevershuttle) wird inzwischen auch zunehmend von Stadtwerken, besonders in ländlichen Gebieten, peripheren Stadtlagen und außerhalb der Hauptbedarfszeiten, eingesetzt. Kaum genutzte Regelfahrten können so eingespart werden, unterversorgte Gebiete kostengünstig bedient werden. +++ KI-analysierte Verkehrsflüsse können Takte und Routen optimieren. +++ Ticketverkauf per App kann Infrastruktur einsparen und Attraktivität steigern. +++ Kombinierte Mobilitätsangeboteverschiedener Verkehrsmittel können per gemeinsamer App gebündelt optimiert werden. +++ Neuerdings wird die Automatisierung von Fahrzeugen zunehmend diskutiert, was exemplarisch etwas näher betrachtet werden soll:

Ist die Zeit schon reif für autonome Fahrzeuge?

Der Presse ist derzeit zu entnehmen, dass Tesla sehr intensiv auf den Markt für autonome Beförderungsangebote (Fahrzeuge ganz ohne Fahrer) drängt. Das ist mit zwei Problemen verbunden: Da Tesla-Fahrzeuge die Umgebung nur optisch mit Kameras erfassen (andere Hersteller zusätzlich mit Radar und Laser – teurer, aber sicherer), wird der Sicherheitsaspekt stark diskutiert und spektakuläre Unfälle schüren Unsicherheit. Außerdem richtet sich die Initiative nur auf den Individualverkehr („Robotaxis“), was für das Klima vermutlich eher nachteilige Effekte haben könnte.

Ganz still und leise arbeiten aber auch viele andere Anbieter an autonomen Lösungen. In vielen Städten fahren schon mehr oder weniger experimentell autonome Fahrzeuge – zunehmend völlig ohne Fahrer. In Deutschland arbeiten vor allem VW und Mercedes-Benz an autonomen Techniken mit SAE-Level 4 (vollständig autonomes Fahren in begrenztem Bereich, z.B. einer Stadt). MAN bastelt an autonomen Stadtbussen (und LKWs). In vielen Städten laufen Pilotversuche mit Robotaxis oder Shuttles: Hamburg (MOIA und Projekt HEAT), München (Projekt MINGA), Darmstadt/Offenbach (Projekte KIRA), in Burgdorf bei Hannover fährt in Kürze der erste autonome Großbus, uva.. Hamburg baut sogar schon einen Betriebshof für autonome Shuttles (https://www.hochbahn.de/de/presse/pressemitteilungen/erster-betriebshof-fuer-autonome-shuttles-104552 ). VW hat soeben angekündigt, mit einem vollautonomen iBuzz in Serie zu gehen(https://www.moia.io/de-DE/news/moia-stellt-serienreifen-id-buzz-ad-und-schluesselfertige-komplettloesung-fuer-vollautonome-fahrdienste-vor ). Fahrerlose Bahnen sind in Hamburg (dadurch 100-Sekunden-Takt angestrebt), Berlin und Nürnberg geplant.

Die Technik gibt es also. Was ist mit den Rahmenbedingungen?

Das Bundesverkehrsministerium der Ampelkoalition (Volker Wissing) veröffentlichte im Dezember 2024 das Papier „Die Zukunft fährt autonom - Strategie der Bundesregierung für autonomes Fahren im Straßenverkehr“ (https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/die-zukunft-faehrt-autonom.pdf?__blob=publicationFile ). Diese soll Deutschland zu einem führenden Innovationsstandort machen. Besonderer Schwerpunkt soll, wie wiederholt betont wird, der öffentliche Personennahverkehr und der Güterverkehr sein. Dies soll die Straße entlasten, Akzeptanz fördern und die Mobilität besonders im ländlichen Raum erhalten. „Reboundeffekte“ (mehr Verkehr durch höheren Komfort des Individualverkehrs) sollen vermieden werden. Das Ministerium kündigte an, das autonome Fahren schon 2026 aus dem Erprobungs- in den Regelbetrieb zu überführen. 2028 sollte der größte zusammenhängende Betriebsbereich für autonome Fahrzeuge entstehen, 2030 sollte autonomes Fahren fester Bestandteil des vernetzten Mobilitätssystems werden. Man war aber guten Willens. Ich bin guter Hoffnung, dass dies auch von der neuen Regierung so gesehen wird, da ja auch der Koalitionsvertrag die „Voraussetzungen schaffen“ will, „dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt“ (Seite 8 oben). Das Fraunhofer-Institut hat eine Studie dazu erstellt, wie dies geschehen und zu einer Chance für Deutschland werden kann (https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/3ccc10dc-924a-441d-8866-2b11fe4b130e ).

Im März 2025 veröffentlichte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ein Positionspapier, welches die Notwendigkeit autonomer Mobilität für eine zukunftsfähige Transformation des ÖPNVintensiv unterstreicht (https://www.vdv.de/vdv-positionspapier-autonomes-fahren-im-oepnv-e.pdfx ). Dazu fordert der Verband im Juni 2025 auf seiner Jahrestagung nochmals intensiv die (auch finanzielle) Unterstützung der Bundesregierung ein (https://www.vdv.de/presse.aspx?id=f50aaec8-f330-48ff-99bc-326a184fa7f2&mode=detail ). Die Voraussetzungen für die Umsetzung seien gegeben.

Und in Krefeld?

Die SWK sind hier durchaus fortschrittlich. So bieten sie mit „Mein SWCAR“ schon seit einiger Zeit einen „On-Demand-Service“ mit elektrischen Minibussen an, die mit der SWK-App in bestimmten Zeitfenstern bestellt und bezahlt werden können (https://www.swk.de/privatkunden/de/mobilitaet/sharing-und-emobility/mein-swcar). Sie haben zwar (noch) einen Fahrer, sind aber ein Komfort-Angebot in nachfragearmen Zeiten und können bei geschickter Planung Leerfahrten im Liniennetz vermeiden.

In Bezug auf autonome Mobilität arbeiten SWK mobil und das SWK-E2-Institut der Hochschule Niederrhein schon seit 2020 in dem von Bundesforschungsministerium geförderten Projekt „MobilitätsWerkStadt 2025“mit (https://www.hs-niederrhein.com/swk-e2/detailed-view-news/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=21211&cHash=e184f3b663f5e210009cfc2fadb86cb1). Speziell für Krefeld fand eine Potenzialerfassung für autonome Fahrzeuge im ÖPNV und für den Aufbau eines multimodalen Verkehrsangebotes statt. Auch hier wurden also Voraussetzungen geschaffen. Vieleicht können wir also schon bald in die ersten autonomen Fahrzeuge steigen. Zur finanziellen Sanierung und damit der langfristigen Erhaltung des ÖPNV sind zwar noch viele weitere Maßnahmen notwendig. Es wäre aber vermutlich ein wichtiger Schritt.

(PS: Vier Tage nach Veröffentlichung dieses Blogs veröffentlichte auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV die Kurzfassung eines Gutachtens, das Wünsche zu diesem Thema an die Bundesregierung formuliert: https://www.vdv.de/kurzfassung-vdv-gutachten-zur-finanzierung-der-leistungskosten-im-oepnv-2024-2040.pdfx )

Die SWK planen einen Elektrolyseur (5 MW) auf ihrem Betriebsgelände zur Versorgung ihrer neuen, emissionsfreien Wasserstoffbusse. Die Bürger der angrenzenden Siedlung machen dagegen mobil (https://www.haltwasserstoff.de ). Am 7.3.2025 fand eine Diskussionsveranstaltung bei den Stadtwerken statt. Herr Schulte von der WZ hat die Inhalte sehr gut zusammengefasst (WZ vom 9.4.2025: https://www.wz.de/nrw/krefeld/anwohner-gegen-stadtwerke-krefeld-die-debatte-zum-wasserstoff_aid-126117135 - leider gebührenpflichtig, 99 Cent).

Ich bedauere den Streit, da neben den lokalen Interessen der Anwohner, die grundsätzlichen Fragen zur Sinnhaftigkeit des Elektrolyseurs meist zu kurz kommen bzw. verzerrt dargestellt werden. Deshalb hier ein paar Gedanken zur Einordnung. Zum Verständnis muss ich allerdings etwas ausholen:

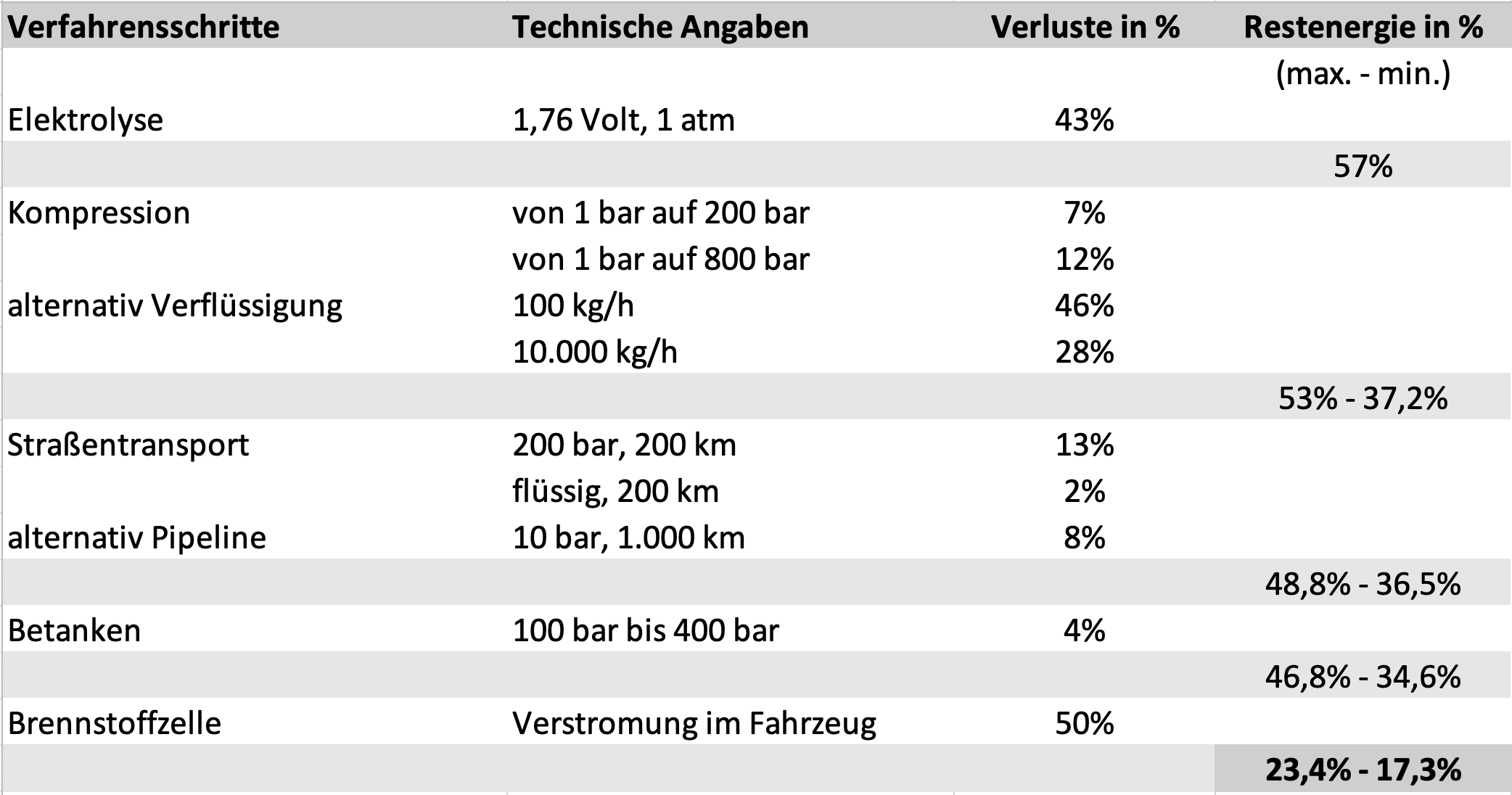

Woher kommt Wasserstoff?

Wasserstoff wird derzeit i.d.R. aus Erdgas hergestellt (meist Dampfreformierung). Dabei entsteht aber klimaschädliches CO2. Dieses müsste aufgefangen und eingelagert werden, um Klimaneutralität zu erreichen. Das aber ist teuer, aufwändig und umstritten. Als klimaneutrales Verfahren bietet sich deshalb alternativ in erster Linie die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von Strom an. Dies geschieht in Elektrolyseuren. Allerdings braucht man für Klimaneutralität dazu „grünen Strom“.

Wofür brauchen wir Wasserstoff?

Hauptsächlich wird der Wasserstoff in der Industrie gebraucht. Die Chemie braucht ihn als Grundstoff für zahlreiche Prozesse. Die Stahlindustrie und die Zementindustrie könnte damit ihre Prozesse dekarbonisieren. Er wird auch für Prozesswärme in verschiedensten anderen Produktionen gebraucht, wo jetzt i.d.R. Gas eingesetzt wird. Wasserstoff wird voraussichtlich auch im Transport eine Rolle spielen (Schiffe, Fernverkehr und Spezialanwendungen). Schließlich kann Wasserstoff auch in allen anderen Prozessen eingesetzt werden, in denen wir derzeit Erdgas benutzen. Dies könnte z.B. zum winterlichen Spitzenlastausgleich in Heizwerken zur Erzeugung von Fernwärme sinnvoll sein. Manche propagieren ihn auch zum Heizen, was aber vermutlich am Preis scheitern wird und auch energetisch ineffizient ist (vertiefend siehe auch Blog 14 und 26). Wasserstoff wird aber auch als wichtiges Bindeglied der Energiewende betrachtet. Dies sei kurz erläutert.

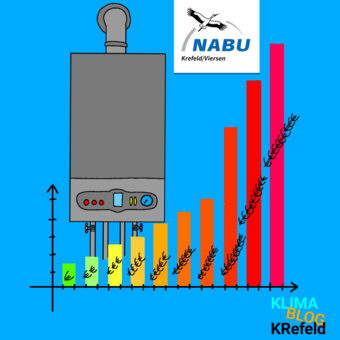

Die Energiewende stößt auf Hindernisse

Die Energiewende hat erfreuliche Fortschritte gemacht. Regenerative Energiequellen, vor allem Sonne und Wind, stellen schon über 50% unseres Stromes in Deutschland bereit (der Wärmebereich muss noch folgen). Angestrebt werden über 80%. Der Ausbau stößt aber jetzt auf Widerstände. An sonnigen oder/und windigen Tagen (vor allem an Wochenenden und Feiertagen) übersteigt das Angebot immer häufiger den Verbrauch. Der Strompreis stürzt dann ins Negative. Anlagen müssen immer häufiger zeitweise abgeschaltet werden. Das drückt auf die Wirtschaftlichkeit.

Andererseits gibt es die Stunden und Tage, an denen wenig Sonne scheint und kein Wind weht – die sogenannten „Dunkelflauten“. An diesen Tagen steht nicht genug regenerativer Strom zur Verfügung, Gas- und Kohlekraftwerke müssen einspringen.

Das Problem muss gelöst werden

Überbrückung ist zeitweise mit Batteriespeichern (sowohl im individuellen Haushalt als auch in Form von Großbatterien) möglich, die derzeit rasant im Preis fallen und massiv ausgebaut werden. Damit ist zumindest ein stundenweiser Ausgleich von Stromspitzen und – lücken möglich. Batterien können aber nicht das wachsende „Überangebot“ von Solarstrom im Sommer bis in den Winter speichern. Das können Pumpwasserspeicher, für die in Deutschland aber kaum noch Ausbaumöglichkeiten bestehen. Wir brauchen also noch andere Energiespeicher. Über unterirdische Wärmespeicherung (Aquiferspeicher) wurde bereits berichtet (Blog 57). Aber wie könnte Strom langfristig gespeichert werden? Es gibt diverse (mechanische) Technologien – für kleinere Anwendungen. Was könnte in großem Stil helfen?

Die „Wasserstoff-Wirtschaft“

Bereits 1993 bezeichnete der Visionär Hermann Scheer die „Wasserstoffwirtschaft“ als „Notwendigkeit“ (Hermann Scheer: „Sonnenstrategie“, Piper 1993, Seite 141). Seither wurde mit zunehmender Regelmäßigkeit Wasserstoff als Zukunftstechnologie propagiert. Mit Überschussstrom solle mit Elektrolyseuren Wasserstoff (und Sauerstoff) produziert werden, welcher gespeichert werden kann und bei Bedarf mit Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden.

Hakt der „Hochlauf“ von Wasserstoff?

An einem Bedarf für Wasserstoff kann man zusammenfassend kaum zweifeln. Erdgas muss schließlich allenthalben ersetzt werden. Nun häufen sich im Moment die Pressemeldungen, die von einem „verzögerten Hochlauf“ der Wasserstoffwirtschaft berichten (siehe auch Blog 52). Es fehlt zwar nicht an potenziellen Interessenten und Produzenten. Konkrete Verträge aber kommen nicht zustande, da der Preis von „grünem Wasserstoff“ immer noch deutlich über dem von fossil erzeugtem Wasserstoff liegt und dann, mangels Abnahme, auch Großinvestitionen in Produktionsanlagen ausbleiben (überlegt werden auch Produktionsverlagerung, siehe Blog 49). Es gibt zwar viele Ankündigungen, konkrete Projekte nehmen zwar zu (https://h2-news.de/projekt-karte/ ), sind aber noch zu wenige bzw. zu klein. Auch das Ausland überbietet sich zwar mit Zukunftsvisionen. Sonnenreiche Länder in Nordafrika, mittlerem Osten und auch Australien sehen darin wichtige Einkommensquellen (Ersatz auch für das gefährdete Ölgeschäft). Viele Großprojekte sind in Planung. Transport und Abnahme aber bleiben noch unkonkret. (Siehe dazu auch Blog 45). Viele neue Technologien fangen aber so an. Anlaufprobleme sind kein Gegenargument:

Beispiel: Hochlaufprobleme gab es auch bei Solarenergie

Solche Probleme im Hochlauf gab es bei vielen Technologien – sie sprechen aber nicht dagegen, siehe Solarenergie: Auch die Photovoltaik trat zu Anfang mühsam auf den Plan. Bis Ende der 80er Jahre gab es nur Spezialanwendungen (z.B. abgelegene Messanlagen, Satelliten, Solaruhren etc.). Als ich 1991 die eine 6 kW-Anlage auf mein Dach baute, wurde ich schräg angesehen: „Rechnet sich das denn?“ Ich habe dann immer gegengefragt: „Rechnet sich denn ein Mercedes?“ (leider kostete die Anlage entsprechend viel). Ich glaubte aber, Zukunftstechnologie „um jeden Preis“ fördern zu müssen, denn dass der Schaden des Nichtstuns für zukünftige Generationen groß sein würde, hatte damals gerade der Enquetebericht des Bundestages zu den Klimaveränderungen (1987) eindrucksvoll zusammengestellt. Praktisch alle seine Prognosen sind inzwischen auch bestätigt und treten nach und nach ein. Photovoltaik fristete trotzdem noch 10 Jahre lang ein Nischendasein. Maximal 4% der Stromproduktion hielt man damals für möglich. Dann wurde, nach gedanklicher Vorarbeit des Solarenergie-Fördervereins Aachen seit 1989 sowie wiederum von Hermann Scheer, Michaele Hustedt und Hans-Josef Fell am 1. April 2000 bundesweit die „kostendeckende Einspeisevergütung“ gesetzlich verankert. Sie war nicht so „kostendeckend“ wie eigentlich gefordert, reichte aber zur Initialzündung von breitem bürgerschaftlichem Engagement. Dach-Solar wurde gesellschaftsfähig, die Preise für Anlagen purzelten, Deutschland baute eine weltweit führende Solarindustrie auf. Leider wurde die Vergütung des sauberen Stromes in den Folgejahren verwässert, die deutsche Solarindustrie brach zusammen, die Chinesen übernahmen; mit Erfolg! Heute produziert eine Solaranlage in einem sonnigen Land Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde – in Deutschland für zwischen 4 Cent (Freiflächenanlagen) und 8-13 Cent (Dachanlagen). Das ist konkurrenzlos billig - und der Preis sinkt weiter.

Zweites Beispiel: Elektromobilität

Ein zweites Beispiel illustriert noch einen anderen Aspekt: In den 90er Jahren begann eine Diskussion, welche Technologie perspektivisch den Benzin- und Dieselmotor ersetzen würde. Die Meinungen gingen auseinander: BMW konstruierte damals das Modell eines Wasserstoff-Autos. Auch Toyota setzte frühzeitig auf diese Technologie (Toyota-Mirai). Andere favorisierten das Elektro-Auto. Elon Musk entschied das Rennen bekanntermaßen durch die Massenproduktion des Tesla. Staatliche Förderung kam hinzu. Die bessere Energieverwertung eines Elektroautos favorisiert auch theoretisch die Breitenanwendung dieses Antriebstyps (siehe auch mein kritischer Blog 19 zu Wasserstoffbussen). Dennoch setzen noch viele Hersteller (auch in China, dem Vorreiterland für Elektromobilität) parallel auch auf Wasserstoff – besonders für bestimmte Spezialanwendungen (LKWs, Langstreckentransport etc.).

Während also bei der Einführung der Solarenergie vorwiegend die Kosten hinderten, war es bei der Antriebsart für Autos auch die Unsicherheit, welche Technologie sich durchsetzen würde, die den Fortschritt bremste. In beiden Fällen aber führte letztlich eine Kombination aus Förderung, unternehmerischer Initiative, Klimaengagement der Bevölkerung und dadurch schließlich Kostendegression zu einem erfolgreichen Beginn des Hochlaufes.

Wo steht der Wasserstoff?

Die Wasserstoff-Technologie steht dem gegenüber noch am Anfang: Zweifel bremsen entschlossenes Handeln. „Zu teuer!“ heißt es, „zu wenig Grünstrom bei uns!“, „Falscher Weg!“ Zwar wird dem Wasserstoff in allen Energiewendeszenarien seit Jahren stets eine hohe Bedeutung für die Energiewende zugebilligt (für die frühen „Big-five“-Szenarien z.B. zusammenfassend im Prognos-Vergleich https://www.prognos.com/de/projekt/vergleich-der-big-5-klimaneutralitaetsszenarien ). Andererseits dämpfen auch wichtige Stimmen immer wieder die Hoffnungen (z.B. EON im März 2025 mit seinem „Playbook“ https://www.eon.com/content/dam/eon/eon-com/eon-com-assets/documents/politics/en/eon-the-energy-playbook.pdf ) und geplante Projekte werden abgeblasen (diese Tage z.B. in Ulm oder der Uckermark). Ein Tesla des Wasserstoffes, d.h. eine überzeugte Industrie, die einen Zukunftsgewinn sieht, plus überzeugte und entschlossene Regierungen, die dies (vorübergehend!) fördern, könnten aber vielleicht einen Turbo zünden.

Könnte speziell die Mobilität den Turbo zünden?

Angesichts der Probleme des Hochlaufes gibt es erste Stimmen, die der Mobilität eine wichtige zündende Rolle zubilligen. Im Transport könnte der Wasserstoff vielleicht am ehesten die Wirtschaftlichkeitsschwelle überschreiten und dann, durch Kostendegression wie bei der Solarenergie, die anderen Anwendungen mit Anlaufproblemen nachziehen. Dazu z.B. Prof Sterner Professor für Energiewirtschaft in Regensburg:

https://h2-news.de/h2-on-air/h2-on-air-folge-9-verkehrswende-wasserstoff-mobilitaet/ . Wasserstoff-Busse im ÖPNV, wie sie von vielen Stadtwerken derzeit eingeführt werden, können deshalb ein wichtiger Baustein sein - trotz aller Grundsatzkritik (Blog 19) (Wo z.B.: http://265071.93610.seu2.cleverreach.com/m/16033066/1096625-220021f7038ace666668d2cc802d7f0a127285265bd2ba2f456c3ca9a952fbc05cc6b176e26976ab809809de799ae88c). Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz auch für Krefeld wirtschaftlich durchgerechnet wurde – Stadtwerke sind keine gemeinnützigen Organisationen. Dass es Förderungen gibt, ist im Hochlaufprozess sinnvoll und nicht verwerflich (siehe Solarenergie).

Der Streit um den Elektrolyseur der Stadtwerke

Jetzt komme ich endlich zu dem Elektrolyseur der Stadtwerke. Nach Ankündigung durch die SWK und einer Infoversammlung für die Anwohner im Herbst 2024 formierte sich eine Bürgerinitiative gegen den Elektrolyseur: „Zunächstmal-Halt-Wasserstoff!“, die inzwischen über eine gut gestaltete Internetseite verfügt (https://www.haltwasserstoff.de ). Der Widerstand wird mit Bannern, Infoveranstaltungen und Pressearbeit sehr öffentlichkeitswirksam vorgetragen – wenn auch ein kürzlich verteiltes Infoblatt für die Anwohner nach meinem Geschmack ein bisschen zu viel „Katastrophen-Optik“ enthielt. Auch hört man sehr viel grundsätzliches Misstrauen – gegenüber den Stadtwerken, der Stadt, der Industrie überhaupt usw..

Welche Argumente werden diskutiert?

In der Debatte kursieren sehr viele Argumente. Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen den geplanten Standort, wie auch bei der Veranstaltung bei den SWK bestätigt wurde. Entsprechend steht die persönliche Betroffenheit im Vordergrund: z.B. Große Speichertanks könnten explodieren. Die Anlage werde (trotz Lärmschutz) sehr laut sein. Die hohe Lärmschutzwand sei hässlich und bedrückend. Abstände würden nicht eingehalten. Die Häuser verlören ihren Wert. Es wird aber auch erweitert argumentiert: Der Wasserschutz nicht gewährleistet. Wasserstoff sei ein Irrweg, ein Konstrukt der Gaslobby. Das Verfahren sei intransparent. Der Nutzen wird in Frage gestellt. Anlage und Busse seien nicht aufeinander abgestimmt. Wasserstoff müsse „importiert“ werden und die Lagerung sei kritisch. Wasserstoffbusse seien ineffizient (siehe dazu auch Blog 19). Die Fördergelder seien „verschwendet“. Und schließlich: Es soll „Überschussstrom“ aus regenerativen Anlagen gespeichert werden; einerseits ein kleiner Schritt in Richtung der Lösung des eingangs geschilderten Überschussdilemmas. Andererseits gibt es in Krefeld noch kaum für diesen Zweck verfügbaren regenerativen Strom (EEG-Anlagenstrom von den Dächern muss an der Börse vermarktet werden). Wohl aber wollen die SWK eine geeignete PV-Anlage bauen. Ob aber dann wirklich ein netzdienliches Konstrukt herauskommt, ist noch zu zeigen. Wirklichen regenerativen „Überschussstrom“ wird es zunächst erst selten geben – jedenfalls zu wenig, um die Busse zu speisen und einen wirtschaftlichen Betrieb es Elektrolyseurs zu ermöglichen. Vermutlich allerdings dann, wenn wir ein Dutzend große Windkraftanlagen in Krefeld haben und v.a. deutschlandweit der Überschussstrom zunimmt......

Wie geht es weiter?

Das Thema ist so komplex und in vielen Punkten umstritten bzw. standpunktabhängig, dass man argumentativ kaum mehr eine Lösung finden kann. Ein Versuch, die zugrunde liegenden bzw. geschürten Ängste zu relativieren wird scheitern. Hinweise auf die Gefahr der Gasleitungen in den meisten der Haushalte, das Risiko der Kraftfahrzeuge (Unfälle, Benzin, Batterien) in den Garagen aber auch die Explosionsgefahr von Tankstellen oder Unfälle im Schrottreaktor Tihange führen zwar zu Debatten, mindern aber nicht die inzwischen zunehmend verhärtete Angst und Gegenwehr. Gewinne für die Lebensqualität (weniger Dieselemissionen und -lärm, Lagerung von Brennstoffen etc.) werden unterbewertet. Auch der Hinweis, dass den Anliegern vielleicht in 10 Jahren preiswerter Wasserstoff für ihre Heizungen angeboten werden könnte (die SWK wollen ja, je nach Entwicklung, eventuell „günstig gelegene“ Siedlungen versorgen) und diese dann die Angst nochmals unter anderem Vorzeichen überdenken müssten, hilft jetzt nicht.

Es bleiben aus meiner Sicht drei aktuelle Wege: 1) Es wird ein anderer Standort gefunden. Schon jenseits des nächsten Gebäudes würde die Angst der Anwohner deutlich reduziert. 2) Die SWK führen das Projekt durch (mit möglichst vielen Sicherheitsmaßnahmen) und die Angst der Anwohner mindert sich im Betrieb. 3) Die SWK treten von dem Projekt zurück.

Subjektive Einschätzung

Für mich persönlich stehen die Klimaveränderungen mit ihren Folgen immer noch ganz oben auf der Gefahrenliste – vor allem für unsere Nachkommen. Deshalb habe ich alle Pioniertechnologien unterstützt und würde mir auch einen Elektrolyseur in Keller oder Garten stellen.

Wie begründet, spricht aus meiner Sicht alles dafür, dass wir Wasserstoff brauchen. Um Zukunftstechnologien durchzusetzen, brauchen wir Förderungen, Pioniere und Massenanwendung für den Hochlauf. Wenn Wasserstoffmobilität den Hochlauf unterstützt, ist dies für mich ein Argument, welches auch bei geringerer Energieeffizienz (vorübergehend) führend sein kann. Wir müssen zudem den Umgang mit Zukunftstechnologien erlernen. Wenn die Stadtwerke früh Erfahrungen sammeln, können sie frühzeitig auch neue Anwendungen erschließen, die Krefeld zugutekommen (z.B. der Industrie). Sie stehen dann auch bereit für die Welle von Überschussstrom, die es eines Tages mit höchster Wahrscheinlichkeit geben wird. Elektrolyseure werde dann Alltag sein, wie heute die Heizungen oder Kraftfahrzeuge, die derzeit (und noch für einige Jahre) ganz still und leise in unseren Kellern und Garagen mit Explosivstoffen arbeiten. Sogar für Privatanwendungen gibt es die Möglichkeit der Zwischenspeicherung von Solarstrom für den Winter mittels Elektrolyseuren. Der Hochlauf wird vieles ermöglichen – siehe Solarenergie. Wohin der Weg führt, wird Jahr für Jahr deutlicher werden (siehe Elektromobilität). Man folgt zunächst den bestbegründeten Hoffnungen. Die Begeisterung kommt in diesem speziellen Fall aber leider wieder zu kurz – wie so oft in der Energiewende.

Wien verfolgt zielstrebig und optimistisch den Plan 2040 klimaneutral zu werden. Bei rund zwei Millionen Einwohnern keine leichte Aufgabe. Aber die Planungen sind schon weit gediehen, detailgenau und sehr konkret, wie der Artikel „Mondlandung in Wien“ in der Oktoberausgabe 2024 der Zeitschrift „Neue Energie“, dem (immer sehr fundiert recherchierten) Magazin des „Bundesverband Windenergie“ beschreibt. Da der Artikel nicht kostenfrei zugänglich ist, hier eine Zusammenfassung:

Die Wiener sind motiviert für die große Aufgabe

Schon in 15 Jahren will Wien klimaneutral sein. Eine halbe Million Gasheizungen müssen ersetzt werden und halb so viele Gasherde. Die Fernwärmeversorgung basiert ebenfalls noch zum Großteil auf Gas. Deshalb sprechen die Akteure von einer „Mammutaufgabe“ bzw. einer „Mondlandung“. Die Regierung betont immer wieder, dass diese Aufgabe nur mit Hilfe der gesamten Stadtgesellschaft gelingen kann. „Ein gemeinsames Bild davon, wie der Weg zur Klimaneutralität von Gebäuden bis 2040 aussehen soll, ist Voraussetzung dafür, dass alle an einem Strang ziehen und mit Optimismus und einem positiven Blick in die Zukunft ihr Zuhause klimafit umgestalten“. Im Fokus stünden „die Chancen, nicht die Hindernisse: Neue Arbeitsplätze und eine auch bei steigenden Temperaturen attraktive Stadt, in der sich auch Leute ohne viel Geld die Miete leisten können. 2040 profitieren alle von geringeren und stabilen Energiekosten“. Eine gut gemachte Klimapolitik bringe die soziale Gerechtigkeit voran.

Die ersten Schritte im Wohnungsbestand

Nur 20% der Wiener leben in Eigentum. Der Gebäudebestand wurde in neun „Dekarbonisierungsgruppen“ unterteilt. Die mit Abstand größte Gruppe sind Etagenwohnungen, die energetisch unsaniert und mit dezentralen Gasheizungen ausgestattet sind. In allen Geschossbauten soll in den kommenden Jahren ein zentrales Leitungssystem für Wärmerohre eingebaut werden. Damit sollen die Häuser so rasch wie möglich an Fernwärme oder ein Netz im Stadtteil angeschlossen werden. Die neuen Rohre können vielfach durch Kamine, Licht- oder Aufzugschächte geführt werden, zur Not auch außerhalb der Fassaden. Dämmung und ggf. Heizungstausch sollen möglichst parallel erfolgen, damit der Energiebedarf sinkt.

Es wird mit Unterstützung der Stadt in 100 Pilothäusern begonnen, um Erfahrungen zu sammeln und Zweifelnde zu überzeugen. Ein Dutzend Beispielprojekte sind bereits fertig. Die Zentralisierung der Heizungen war meist billiger als der Austausch der Etagenheizungen. Bei einem Objekt wurden 85 m tiefe Erdsonden im Innenhof gebohrt, mit denen eine Kombination aus Luft- und Erdwärmepumpen betrieben werden kann, die im Sommer Kühle und im Winter Wärme liefen. Eine PV-Anlage auf dem Dach liefert zusätzlich billigen Strom.

Da die Umbauten nach österreichischem Recht nicht gegen den Willen der Mieter erfolgen kann, müssen diese motiviert werden. Bei der „Hauskunft“ können sich alle kostenlos beraten lassen. Es gibt in vielen Vierteln Unterstützungsstellen, die bei der konkreten Umsetzung behilflich sind. Für die Umstellung bei Kochen und Heizen wurde eine Dekarbonisierungsprämie eingeführt. Ein Leasingsystem für gebrauchte Gasthermen überbrückt, wenn eine Heizung vor Sanierung kaputt gehen sollte.

Ab 2026 sollen hundert Haushalte an jedem Werktag umgestellt werden. Das Investitionsvolumen liege bei jährlich 1,6 Mrd. Euro. Die Kosten verteilen sich grob zu je einem Drittel auf Stadt, Bund und Eigentümer (sehr hoher Anteil städtischer Wohnungen in Wien!). Allerdings sei zu berücksichtigen, dass auch bei Unterlassen der flächendeckenden Sanierung Kosten für Modernisierung, Reparatur und Haustechnik anfallen würden (ganz zu schweigen von steigenden fossilen Heizkosten und den Klimafolgekosten).

Umbau der Fernwärmeversorgung

Wie Krefeld hat auch Wien ein Fernwärmenetz. 1200 km Leitungen sind vorhanden, 40% der Wohnungen sind angeschlossen. 500 km sollen jetzt zusätzlich gebaut werden, um die Anschlussquote auf 56% zu erhöhen. Zusätzlich sind in vielen Stadtteilen Nahwärmenetze angedacht. Nur locker bebaute Wohngebiete sollen individuelle Lösungen finden.

Die Stadtwerke Wien betreiben bereits einen 3-MW-Elektrolyseur, der Linienbusse betankt. Ein Kraftwerk läuft bereits mit einer Wasserstoffbeimischung. Auch in Wien sind vier Müllverbrennungsanlagen wichtige Wärmequellen. Zusätzlich aber soll Abwärme aus Bürogebäuden, Supermärkten, Gewerbebetrieben, Serverfarmen und Abwasserleitungen ihre jeweilige Umgebung unterstützen. Tiefengeothermie soll erschlossen werden und rechnerisch rund 200.000 Haushalte versorgen. Für die Dekarbonisierung der Fernwärme werden Kosten von 2,2 Mrd. Euro veranschlagt. Die Eigenmittel werden überwiegend aus den Gewinnen des Unternehmens und seiner Beteiligungen finanziert.

Die Transformation schafft Arbeitsplätze

Die energetische Transformation wird auch den Wirtschaftsstandort Wien stärken. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifoso) rechnet, dass allein die Investitionen der Stadtwerke in den letzten fünf Jahren bereits 10.000 Arbeitsplätze generiert hätten. Andererseits muss auch dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegengetreten werden. Studien zum Bedarf wurden auf den Weg gebracht, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden geplant, die Lehrpläne für Berufsschulen überarbeitet. Eine Koordinationsstelle hilft, dass alles ineinandergreift. Das Motto: „Die ganze Stadt als Dream-Team Wien!“

Und wie sieht es in Krefeld aus?

Auch Krefeld ist, wie Wien, auf einem guten Weg. Stadtverwaltung und Stadtwerke sind motiviert und arbeiten an der Wärmeplanung als Grundlage für weitere Maßnahmen. Parallel aber werden schon diverse „no-regret“-Maßnahmen auf den Weg gebracht. Parallel werden von den Stadtwerken im Rahmen einer BEW-Studie (Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) bereits Maßnahmen zur „Vergrünung“ der Krefelder Fernwärmeversorgung detailliert.

Wie Wien zeigt, brauchen wir für eine erfolgreiche Transformation sehr konkrete Pläne (Leuchturmprojekte, Strukturen, Verfahren, Regeln und Unterstützungen). Für Wien sind diese in dem Konzept “Raus aus Gas - Wiener Wärme und Kälte 2040” zusammengefasst (https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waerme-und-kaelte-2040.pdf )

In Krefeld wirde es am 20.3.2025 wird es im KLIMA-Ausschuss einen weiteren Zwischenbericht zur Krefelder Wärmeplanung geben. Die Details werden immer konkreter und nähern sich der Umsetzungsreife. Es soll unter anderem auch der Beginn der Öffentlichkeitsarbeit besprochen werden, damit auch in Krefeld das Bewusstsein wächst, dass die Umstellung unseres Energiesystems von allen Krefeldern aktiv getragen werden muss. Dass diese uns letztlich aber auch allen nützen wird. „Dream-Team Krefeld?“

Blog 41 beschäftigte sich schon mit der Windkraft, dem „Arbeitspferd“ der Energiewende. Viele gute Gründe für Windkraftanlagen in Krefeld wurden aufgeführt - auch deren Beitrag zur lokalen Wertschöpfung und sogar zur Finanzierung lokaler sozialer Initiativen. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Potenzialanalyse ermittelte im vergangenen Jahr über zwanzig theoretisch mögliche Standorte. Möglichst viele zu realisieren, würde die Klimabilanz von Krefeld beträchtlich verbessern. Der KLIMA-Ausschuss beauftragte die Stadtverwaltung am 31.10.2024 mit seltener Einmütigkeit, an 19 dieser Standorte die Möglichkeit der Errichtung von Anlagen konkret zu prüfen.

Bremsversuch im Hochsauerlandkreis

In anderen Bereichen von NRW scheint nicht so viel Einmütigkeit geherrscht zu haben. Das Sauerland fühlte sich überrannt von Voranfragen für die Errichtung von Windkraftanlagen. Diese beschränkten sich nicht auf die in der Landesregierung in Vorbereitung befindlichen Vorranggebiete für Windkraft, die in den Regionalplänen ausgewiesen werden sollen, sondern viele hundert lagen außerhalb der Gebiete. Damit beeinträchtigten sie die Planungen und erweckten die Sorge „ungeordneten“ Ausbaues. Ausgerechnet im Hochsauerlandkreis, dem Wahlkreis von Friedrich Merz, hatte die Ablehnung eines Antrages vor Gericht keinen Bestand. Die der Ablehnung zugrunde liegende Vorschrift im Landesplanungsgesetz (LPG) NRW wurde vom Oberlandesgericht gekippt. Im September 2024 bat die Landesregierung NRW deshalb die Bundesregierung eine Maßnahme zur „Übergangssteuerung“ des Ausbaues der Windenergie zu treffen (https://www.zfk.de/politik/deutschland/bremse-fuer-windausbau-habeck-kommt-merz-entgegen ).

Habeck kommt Merz entgegen – aber die CDU handelt parallel

Das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWK) machte sich an die Arbeit. Gleichzeitig aber brachte die Bundes-CDU einen weitergehenden Antrag ein, der auch Änderungen in anderen Gesetzen umfasste. Der Bundestag überarbeitete den Antrag aber grundlegend und beließ es schließlich bei der Änderung des BImSchG §9 Abs. 1a, die am 31.1.2025 vom Bundestag angenommen wurde (https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014777.pdf - noch unlektorierte Fassung vom 29.1.2025).

Der nach Satz 1 im §9 Abs. 1a des BImSchG neu eingefügte Satz soll die Privilegierung von Windkraft-Voranträgen für Gebiete außerhalb von in der Regionalplanung ausgewiesenen Vorranggebieten aushebeln. Die Gesetzesänderung muss noch durch den Bundesrat und kann voraussichtlich im Merz – nein: März – 2025 in Kraft treten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kommentiert das Ergebnis im Wesentlichen positiv (https://www.bdew.de/energie/steuerung-des-windenergieausbaus/ ). Da nur Voranträge betroffen seien, könnten laufende, komplett eingereichte Anträge weiter bearbeitet werden. Der Schaden für den Ausbau sei gering. Der Bundesverband Windenergie (BWE) ist auch nicht so sauer, da er Schlimmeres erwartet hätte: https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/detail/geplante-bimschg-aenderung-schmerzhaft-aber-tragfaehig-um-windenergieausbau-zu-steuern/ .

Auch das Land NRW wird tätig

Der Landtag NRW verabschiedete praktisch gleichzeitig eine Änderung des §36 Landesplanungsgesetzes (LPG) NRW(https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-12683.pdf - Änderungsantrag vom 29.1.2025). Der neu eingefügte §36a verbietet den Behörden nun für sechs Monate Entscheidungen über Windkraft-Vorhaben, die außerhalb der vom Regionalplan vorgesehenen Vorranggebieten liegen. Es gilt nicht für Repowering oder Anlagen deren Antrag bereits vollständig vorliegt. Ausnahmen können unter bestimmten Bedingungen beantragt werden.

Das NRW-Wirtschaftsministerium begründet die Maßnahme auf seiner Homepage wie folgt: https://www.wirtschaft.nrw/uebergangssteuerung-windenergie-faq#:~:text=September%202024%20hat%20die%20Landesregierung,Planungs%2D%20und%20Investitionssicherheit%20zu%20garantieren.

Der Städte- und Gemeindebund kommentiert erfreut (https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/nrw-schafft-wirksame-steuerungsregelung-fuer-windenergie.html ).

Was sagt der Regionalplan zu Windkraft in Krefeld?

Der gegenwärtige Regionalplan für Krefeld konsultiert besteht aus vier Blättern:

Krefeld Nordwest: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd13_opti150maxbild.pdf

Krefeld Nordost: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd14_opti150maxbild.pdf

Krefeld Südwest: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd18_opti150maxbild.pdf

Krefeld Südost: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd19_opti150maxbild.pdf

Windenergiegebiete sind diagonal schraffiert dargestellt (z.B. auf Blatt 18 ein kleines Gebiet nordwestlich von Willich-Münchheide). In Krefeld gibt es kein Vorranggebiet für Windkraft – nicht einmal auf der Kempener Platte.

Wird es also keine weiteren Windkraftanlagen in Krefeld geben?

Die in Krefeld bestehenden Windkraftanlagen sind schon in die Jahre gekommen und könnten durch neue, wesentlich ertragreichere Anlagen ersetzt werden, denn dieses „Repowering“ wird von den Gesetzen nicht ausgeschlossen. Aber was ist mit den anderen Standorten, die die Potenzialplanung identifiziert hat?

Aktuell wird der Regionalplan überarbeitet – offenbar nicht zuletzt wegen der angestrebten Ausweisung von Windkraft-Vorranggebieten. Kommen die Krefelder Potenzialgebiete hinein? Eher nicht: Da es sich ganz überwiegend um Einzelstandorte handelt, ist sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Regionalplan aufgenommen werden. Dieser dient eher dazu, größere Windparks anzureizen, um die CO2-Minderungsziele zu erfüllen. Aber wir wollen in Krefeld doch auch einen Beitrag leisten? Das „Moratorium“ des Landesgesetzes kann nach §36a Abs 4 auf Antrag ausgesetzt werden, wenn dadurch die Regionalplanung nicht gestört wird, was in Krefeld nicht der Fall wäre. Aber hebelt das auch das Bundesgesetz aus?